「50代男性必見|症状がなくても胃カメラで見逃しリスクを回避」

50代男性の皆さん、健康診断の結果、気になりませんか?特に「胃がん」は日本人男性の罹患率が高い病気です。 実は、初期の胃がんは自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうケースが多いのです。

\n\n

早期発見できれば内視鏡手術で完治する可能性も高いため、早期発見が鍵となります。 ピロリ菌感染や喫煙、生活習慣などもリスクを高める要因となるため、50代男性は特に注意が必要です。 この記事では、50代男性の胃がんリスクと早期発見の重要性について詳しく解説します。 ご自身の健康を守るためにも、ぜひ一度読んでみてください。

\n\n

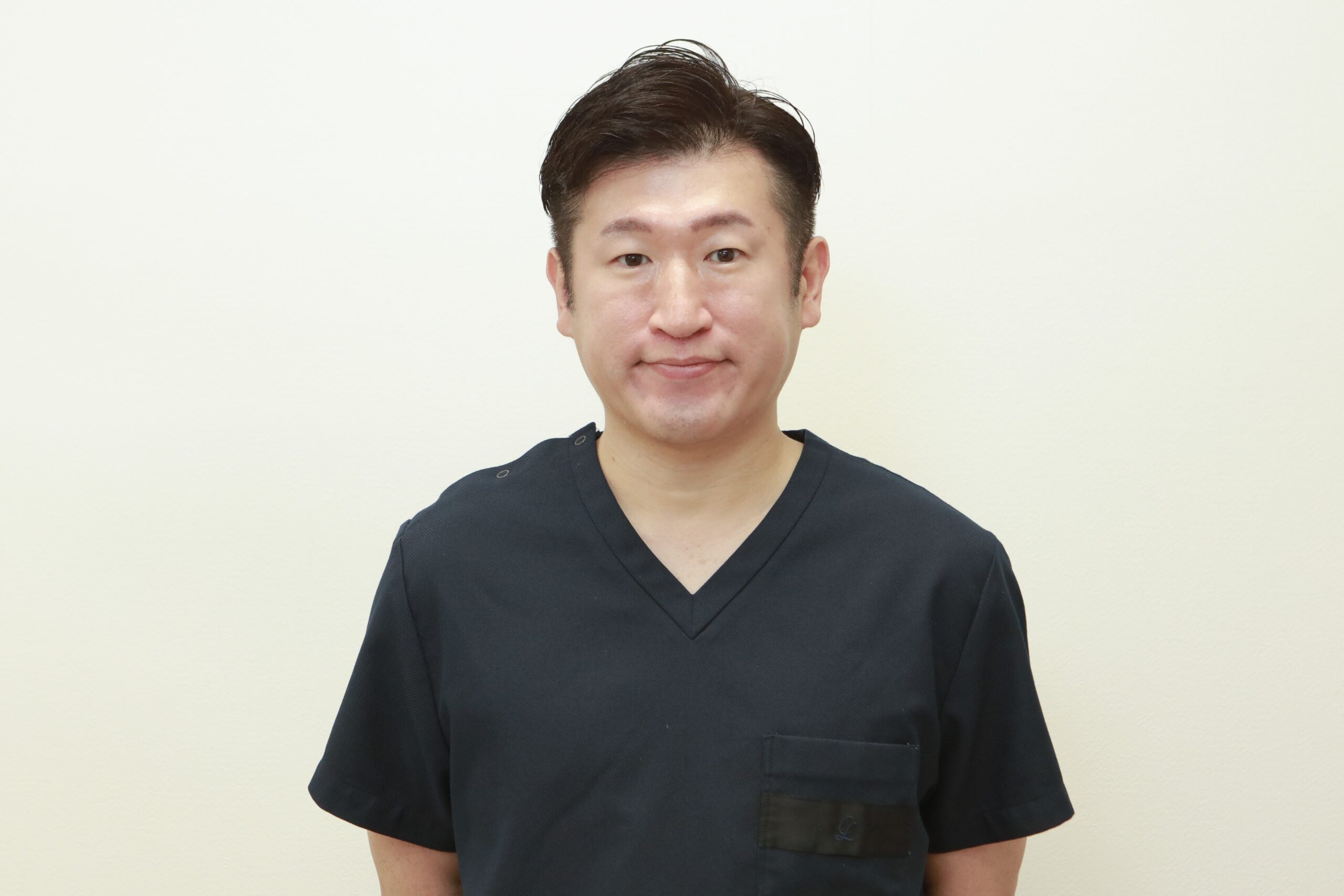

【この記事の著者のご紹介】

みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!

お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。

内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。

http://tenpakubashi-cl.com/staff/

https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/

50代男性の胃がんリスクと早期発見の重要性

50代に突入すると、健康診断の結果が以前とは違って気になることはありませんか?特に胃がんは、日本人男性にとって罹患率の高い病気です。早期発見できれば内視鏡手術だけで完治する可能性も高いため、胃がんについて正しく理解し、検査の重要性を知ることが大切です。当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医として、風邪などの一般的な症状から内視鏡検査まで、幅広く診療を行っていますので、お気軽にご相談ください。

50代男性の胃がんリスクとは

50代男性は、加齢とともに胃がんのリスクが上昇する年代です。リスクを高める要因としては、ピロリ菌感染、喫煙、飲酒、塩分過多な食事、野菜不足、遺伝などが挙げられます。特にピロリ菌は、胃がんの発生に深く関わっていることが知られています。

ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつく細菌です。この細菌が胃の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、炎症が長く続くと、胃の粘膜が萎縮し、胃がんのリスクが高まるのです。日本人の胃がんの約99%はピロリ菌感染が原因とされており、胃がんの予防にはピロリ菌検査と除菌治療が重要と言われています。50代男性でピロリ菌の検査を受けたことがない方は、一度検査を受けることをおすすめします。

喫煙も胃がんのリスクを高める大きな要因です。タバコに含まれる有害物質は、胃の粘膜を傷つけ、がん細胞の発生を促進する可能性があります。飲酒も同様に、胃がんのリスクを高めることが知られています。過度な飲酒は控え、バランスの取れた食生活と適度な運動を心がけることが大切です。

胃がんの早期発見が重要な理由

胃がんは早期の場合、自覚症状がほとんどありません。そのため、気づかないうちに病気が進行してしまうケースが多いです。進行した胃がんでは、開腹手術や抗がん剤治療が必要になる場合があり、身体への負担が大きくなります。早期胃がんであれば、内視鏡治療で完治できる可能性が高いため、早期発見が非常に重要になります。早期発見には、定期的な胃カメラ検査が有効です。胃カメラ検査では、直接胃の中を観察できるため、早期のがん病変を発見することができます。特に50代男性は、胃がんリスクが高まる年代であるため、1年に1回程度の定期的な検査を受けることをおすすめします。

胃がんの進行度と生存率の関係

胃がんは、進行度によってステージ0からステージⅣに分類されます。ステージが進むにつれて、がんの深達度やリンパ節転移の範囲が広がり、生存率は低下します。早期胃がん(ステージⅠ)であれば、5年生存率は90%以上と高く、内視鏡治療だけで完治できる可能性も高いです。しかし、進行がん(ステージⅡ以降)になると、リンパ節や他の臓器への転移が起こり、生存率は大きく低下します。ステージⅣの5年生存率は20%程度とされています。このように、胃がんは早期発見が非常に重要です。定期的な検査で早期発見できれば、身体への負担が少ない治療で完治できる可能性が高まります。

内視鏡検査は高感度かつ高精度な検査方法であり、特に韓国では胃がん死亡率を最大47%減少させたという報告があります。

定期的な胃カメラ検査のメリット

定期的な胃カメラ検査を受けることで、胃がんを早期に発見し、適切な治療を受けることができます。早期発見は、生存率の向上に大きく貢献します。また、胃がんだけでなく、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃炎など、他の消化器疾患の早期発見にもつながります。さらに、ピロリ菌感染の有無も確認できるため、感染が認められた場合は除菌治療を行うことで、胃がんのリスクを低減させることができます。ご自身の健康状態を把握し、安心して生活するためにも、定期的な胃カメラ検査をおすすめします。当院では、患者さんの負担を軽減するために、経鼻内視鏡や鎮静剤を使用した検査も実施しています。ご不安な点やご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

胃カメラ検査の種類と特徴

胃の不調は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。早期発見・早期治療のためにも、胃カメラ検査は重要な役割を果たします。胃カメラ検査の種類や特徴を理解し、ご自身に合った方法を選択しましょう。当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医として、発熱外来(風邪、喉の痛み、咳、痰、発熱)から生活習慣病、アレルギー、内視鏡検査、美容医療まで幅広く診療を行っていますので、お気軽にご相談ください。

経鼻内視鏡と経口内視鏡の違い

胃カメラ検査には、大きく分けて経鼻内視鏡と経口内視鏡の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、患者さんの状態や希望に合わせて選択します。

| 項目 | 経鼻内視鏡 | 経口内視鏡 |

|---|---|---|

| 挿入経路 | 鼻腔 | 口腔 |

| 嘔吐反射 | 少ない | 起こりやすい |

| 検査中の会話 | 可能 | 困難 |

| 観察範囲 | やや狭い | 広い |

| 鎮静剤の使用 | ほとんどの場合不要 | 必要に応じて使用 |

| 検査時間 | 若干長い | 短い |

| メリット | 嘔吐反射が少なく、検査中の会話が可能 | 詳細な観察が可能、検査時間が短い |

| デメリット | 鼻腔が狭い方には不向き、まれに出血の可能性がある | 嘔吐反射が強い方には不向き |

| 適応 | 嘔吐反射が強い方、楽さを重視する方、鼻腔の状態が良い方 | 詳細な検査が必要な方、口呼吸が楽な方、経鼻内視鏡が不向きな方 |

内視鏡検査は、食道、胃、十二指腸の粘膜の状態を直接観察できるため、早期がんの発見に非常に有効です。特に、近年開発された組織テクスチャ強調と色強調画像処理(TXI)を用いることで、従来の白色光内視鏡では見逃されていた微細な病変の発見が可能になりました。これは、粘膜表面のわずかな凹凸や色の変化を強調して表示する技術で、早期がんの発見率向上に大きく貢献しています。

胃カメラ検査の流れと所要時間

胃カメラ検査を受ける際の流れと所要時間についてご説明します。検査時間は5~10分程度ですが、前後の準備や説明を含めると30分~1時間程度かかります。

- 問診:現在の症状、既往歴、アレルギーの有無、服用中のお薬などを詳しく確認します。

- 前処置:胃の中の泡を取り除くための発泡剤を服用します。また、のどの麻酔のためにゼリー状の薬を飲み込んでいただきます。ご希望の方には、鎮静剤を使用することもあります。

- 検査:内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸をくまなく観察します。必要に応じて、組織を採取します。採取した組織は病理検査に提出し、顕微鏡で細胞レベルの診断を行います。

- 結果説明:検査終了後、医師から検査結果の説明を受けます。画像や病理検査の結果をもとに、診断と今後の治療方針についてご説明します。

- 回復:鎮静剤を使用した場合は、回復室で30分~1時間程度休んでいただきます。

鎮静剤を使った苦痛の少ない検査

胃カメラ検査は、鎮静剤を使用することで苦痛を軽減できます。鎮静剤を使用すると、検査中の意識が薄くなり、うとうとした状態で検査を受けることができます。検査中の緊張や不安が強い方、嘔吐反射が強い方におすすめです。鎮静剤を使用した場合、検査後数時間は車の運転はできませんので、公共交通機関をご利用いただくか、ご家族に送迎をお願いしてください。当院では、NEAR法を用いた迅速なコロナウイルス検査も可能です。

天白橋内科内視鏡クリニックでの検査の特徴

当クリニックでは、日本消化器内視鏡学会専門医である院長が、すべての内視鏡検査を担当します。患者さんの状態に合わせて、経鼻内視鏡と経口内視鏡を使い分け、苦痛の少ない検査を心がけています。最新の設備と技術を用いて、精密な検査を行います。また、微細な病変の発見にも努めています。

ピロリ菌検査と除菌治療

ピロリ菌は胃がんの発生に深く関わっている細菌です。胃カメラ検査と同時に行うことができます。ピロリ菌検査で陽性と診断された場合は、除菌治療を行います。除菌治療は、抗生物質と胃酸分泌抑制剤を7日間服用します。除菌が成功すれば、胃がんのリスクを大幅に減らすことができます。ピロリ菌の検査・除菌治療は保険適用となります。

胃の不調を感じたら?受診の目安

胃の不調は、誰もが一度は経験する身近な症状です。しかし、その裏には重大な病気が潜んでいる可能性もあるため、軽く見てはいけません。

「気のせいかな?」と放置せずに、医療機関を受診する目安を具体的に把握しておきましょう。例えば、胃もたれや胃のむかつき、胃の痛み、食欲不振、胸やけ、吐き気といった症状が2週間以上続く場合は、医療機関への受診をおすすめします。

特に、これらの症状に加えて、体重減少、貧血、黒色便などの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。これらの症状は、胃がんをはじめとする消化器疾患のサインである可能性があります。

当院は内科・内視鏡クリニックとして、風邪や生活習慣病、アレルギーなどの内科全般はもちろん、専門性の高い内視鏡検査、美容医療まで幅広く診療を行っていますので、些細な胃の不調でもお気軽にご相談ください。迅速なコロナウイルス検査(NEAR法)も可能です。

胃がんの初期症状と見逃しやすい症状

胃がんは初期段階では自覚症状がほとんどないため、見逃しやすい病気です。進行すると、胃の痛みや不快感、食欲不振、吐き気、嘔吐、体重減少、貧血、黒色便などの症状が現れることがあります。

しかし、これらの症状は他の消化器疾患でも見られるため、胃がんと特定することは困難です。また、胃がんは進行するまで自覚症状が出にくいという特徴があるため、症状が出てからでは手遅れになる可能性もあります。

早期発見のためには、定期的な胃カメラ検査が重要です。特に50代以上の方は、年に一度の胃カメラ検査を受けることをおすすめします。

胃の不快感や痛みの原因

胃の不快感や痛みは、様々な原因で引き起こされます。代表的なものとしては、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなどがあります。

胃炎は、胃の粘膜に炎症が起こる病気です。ピロリ菌感染やストレス、暴飲暴食、刺激物の摂取などが原因となることがあります。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸によって胃や十二指腸の粘膜が傷ついてしまう病気です。ストレスやピロリ菌感染、特定の薬剤の服用などが原因となることがあります。

機能性ディスペプシアは、検査で異常が見つからないにもかかわらず、胃の不快感や痛みなどの症状が続く病気です。ストレスや生活習慣の乱れなどが原因と考えられていますが、詳細なメカニズムはまだ解明されていません。

これらの疾患以外にも、稀ではありますが、胃膿瘍という疾患も存在します。胃膿瘍は、胃の粘膜に膿が溜まった状態であり、手術や内視鏡的粘膜下層剥離術後に発症するケースが報告されています。胃膿瘍は、癌の再発や粘膜下腫瘍と誤診されることもあり、確定診断が難しい疾患です。

胸やけ、吐き気、食欲不振などの症状

胸やけ、吐き気、食欲不振などの症状は、様々な消化器疾患で共通してみられる症状です。これらの症状は、胃酸の過剰分泌や胃の運動機能の低下、炎症、精神的なストレスなど、様々な要因によって引き起こされます。

胸やけは、胃酸が食道に逆流することで、胸に焼けるような感覚や不快感が生じる症状です。吐き気は、胃の内容物が逆流しようとする動きによって引き起こされる不快な感覚です。食欲不振は、様々な要因で食事を摂りたいという欲求が低下した状態です。

これらの症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、原因を特定するための検査を受けることが重要です。

胃カメラ検査を受ける際の注意点

胃カメラ検査を受ける際には、いくつかの注意点があります。検査前日は、夕食を軽めに済ませ、午後9時以降は絶食が必要です。水やお茶は飲んで構いませんが、牛乳やジュース、アルコールは控えてください。

検査当日は、朝食はもちろんのこと、ガムや飴なども口にしないようにしてください。服用中の薬がある場合は、必ず医師に相談してください。

検査中は、医師の指示に従って、深呼吸をしたり、リラックスするように心がけてください。検査後、鎮静剤を使用した場合、数時間は車の運転はできませんので、公共交通機関をご利用いただくか、ご家族の方に送迎をお願いします。

天白橋内科内視鏡クリニックへのアクセス方法

当院は、名古屋市営地下鉄鶴舞線「原駅」より徒歩2分の場所に位置しています。風邪などの一般的な内科診療から、専門性の高い内視鏡検査、美容医療まで、幅広い診療科目に対応しています。お車でお越しの方は、提携駐車場をご利用いただけます。内視鏡検査は予約制です。ご希望の方はお電話またはウェブサイトからご予約ください。

まとめ

50代男性は胃がんリスクが高まる年代です。自覚症状がなくても、定期的な胃カメラ検査で早期発見・早期治療につなげることが重要です。ピロリ菌感染の有無も確認でき、除菌治療で胃がんリスクを低減できます。当院では、経験豊富な医師が、患者さんの負担に配慮した検査方法で、精密な検査を実施しています。胃の不調や健康診断の結果が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。安心できる検査体制で、あなたの健康をサポートいたします。

令和7年6月23日 天白橋内科内視鏡クリニック 院長 野田久嗣

・医学博士

・日本内科学会認定内科医

・日本消化器病学会消化器病専門医

・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

ホームページ(←こちらをクリック)

内視鏡のページ(←こちらをクリック)

その他のブログ一覧(←こちらをクリック)

当院の採用情報(←こちらをクリック)

参考文献

- Kusano C, Ishibashi F, Ichita C and Gotoda T. "Current Status of Gastric Cancer Screening and Future Perspectives." DEN open 6, no. 1 (2026): e70148.

- Sakamoto T, Akiyama S, Narasaka T and Tuchiya K. "Advancements and limitations of image-enhanced endoscopy in colorectal lesion diagnosis and treatment selection: A narrative review." DEN open 6, no. 1 (2026): e70141.

- Shahzil M, Kashif TB, Jamil Z, Khaqan MA, Munir L, Amjad Z, Faisal MS, Chaudhary AJ, Ali H, Khan S and Enofe I. "Assessing the effectiveness of texture and color enhancement imaging versus white-light endoscopy in detecting gastrointestinal lesions: A systematic review and meta-analysis." DEN open 6, no. 1 (2026): e70128.

- Xie J, Wang MJ and Wang R. "Diagnosis and treatment of gastric abscess by endoscopic ultrasound: A mini-review of the preliminary application." DEN open 6, no. 1 (2026): e70129.

追加情報

[title]: Current Status of Gastric Cancer Screening and Future Perspectives.

胃癌スクリーニングの現状と将来展望 【要約】

- 胃癌は東アジア、中央アジア、東ヨーロッパで高発病率・高死亡率を示し、世界的な健康問題となっている。

- 主な原因はヘリコバクター・ピロリ感染であり、非萎縮性胃炎から癌への発癌過程を促進する。

- 日本や韓国など高リスク国ではスクリーニングプログラムが実施されているが、世界的には包括的な戦略は限られている。

- スクリーニング方法は、ピロリ菌血清検査、血清ペプシノゲン検査、上部消化管造影検査、内視鏡検査などがある。

- 内視鏡検査は高い感度と特異度を示し、韓国では胃癌死亡率を最大47%減少させた。上部消化管造影検査やペプシノゲン検査よりも検出率が高い。しかし、特に胃癌有病率の低い欧米諸国では費用対効果が課題となる。

- 日本の例では、ピロリ菌血清検査とペプシノゲン検査を組み合わせたリスク層別化によりスクリーニング効率の最適化が図られている。

- ピロリ菌除菌は費用対効果の高い胃癌発生率減少戦略であり、日本などの高リスク地域で経済的利益が示されている。

- 米国では、費用対効果を高めるため、高リスクの移民集団へのターゲットスクリーニングが提案されている。

- 今後の胃癌スクリーニング戦略は、疫学動向、費用対効果、リスクに基づいたアプローチを考慮する必要がある。

- 高リスク群へのターゲットスクリーニングの拡大により早期発見と生存率の改善を目指す必要がある。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40433232

[quote_source]: Kusano C, Ishibashi F, Ichita C and Gotoda T. "Current Status of Gastric Cancer Screening and Future Perspectives." DEN open 6, no. 1 (2026): e70148.

[title]: Advancements and limitations of image-enhanced endoscopy in colorectal lesion diagnosis and treatment selection: A narrative review.

大腸病変の診断と治療選択における画像増強内視鏡検査の進歩と限界:叙述的レビュー 【要約】

- 大腸癌は癌関連死亡の主要な原因であり、早期発見と正確な病変の特性評価が必要である。

- 従来の白色光内視鏡検査では、特に平坦な形態や周囲の粘膜との色のコントラストが少ない病変の検出が困難であり、腫瘍性病変と非腫瘍性病変の鑑別も難しい。

- 画像増強内視鏡(IEE)は、狭帯域イメージング、青色レーザーイメージング、リンクカラーイメージング、テクスチャと色の強調イメージングなどの手法により、粘膜表面と血管パターンを強調表示することで、病変の検出と特性評価を向上させる。

- 赤色二色性イメージングは主に深部血管の視認性を高めるため、出血源の特定や治療後の止血モニタリングなどの治療的内視鏡検査に特に有用である。

- IEEは病変の検出と特性評価を向上させるが、治療決定の重要な要素である粘膜下層浸潤深度の評価には限界がある。

- 内視鏡的粘膜下層剥離術には浸潤深度の正確な予測が必要だが、IEEは主に表層の特徴を反映する。

- 浸潤深度の評価と病変分類の向上には、内視鏡的超音波検査と人工知能支援診断が補完的な技術として台頭している。

- IEEは、しばしば平坦な形態と不明瞭な境界を示す潰瘍性大腸炎関連腫瘍(UCAN)の検出にも重要な役割を果たす。

- 高精細クロモエンドスコピーとIEE法は検出を向上させるが、炎症関連の変化により診断精度が制限される。

- 人工知能と分子マーカーはUCAN診断の改善に役立つ可能性がある。

- 本レビューは、病変の検出と治療選択におけるIEEの役割、その限界、内視鏡的超音波検査や人工知能などの補完的技術について検討している。

- また、クリスタルバイオレット染色を用いたピットパターン診断にも触れ、大腸癌スクリーニングと管理を改善するための新たな戦略について議論している。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40353217

[quote_source]: Sakamoto T, Akiyama S, Narasaka T and Tuchiya K. "Advancements and limitations of image-enhanced endoscopy in colorectal lesion diagnosis and treatment selection: A narrative review." DEN open 6, no. 1 (2026): e70141.

[title]: Assessing the effectiveness of texture and color enhancement imaging versus white-light endoscopy in detecting gastrointestinal lesions: A systematic review and meta-analysis.

組織テクスチャ強調と色強調画像処理(TXI)による消化器病変検出の有効性:系統的レビューとメタ分析 【要約】

- 世界中で消化器がんは癌発生率の26%、癌関連死の35%を占めており、早期発見が重要である。

- 白色光内視鏡(WLE)では微細な病変を見逃すことが多いため、2020年に導入された組織テクスチャ強調と色強調画像処理(TXI)は、テクスチャ、輝度、色を強調することでWLEの限界を克服しようとする技術である。

- 本メタ分析は、消化器病変検出においてTXIのWLEに対する有効性を評価した。

- 16,634人を対象とした17件の研究を対象とした系統的レビューとメタ分析を実施した。

- TXIは、WLEと比較して、色識別能力(平均差:3.31、95%信頼区間[CI]:2.49-4.13)、視認性スコア(平均差:0.50、95%CI:0.36-0.64)、病変検出率(オッズ比[OR]:1.84、95%CI:1.52-2.22)を有意に向上させた。

- 下部咽頭、食道、胃、結腸直腸の病変においてTXIの優位性が確認された。

- TXIは腺腫検出率(OR:1.66、95%CI:1.31-2.12)と1回の手技あたりの平均腺腫検出数(平均差:0.48、95%CI:0.25-0.70)も向上させた。

- TXIは可視化と色識別能力を高めることで消化器病変の検出を改善し、WLEの主要な限界に対処する。

- これらの知見は、TXIをルーチン内視鏡検査に統合することを支持するものであり、他のモダリティとの比較やリアルタイム病変検出における可能性を探るさらなる研究が必要である。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40313348

[quote_source]: Shahzil M, Kashif TB, Jamil Z, Khaqan MA, Munir L, Amjad Z, Faisal MS, Chaudhary AJ, Ali H, Khan S and Enofe I. "Assessing the effectiveness of texture and color enhancement imaging versus white-light endoscopy in detecting gastrointestinal lesions: A systematic review and meta-analysis." DEN open 6, no. 1 (2026): e70128.

[title]: Diagnosis and treatment of gastric abscess by endoscopic ultrasound: A mini-review of the preliminary application.

内視鏡的超音波検査による胃膿瘍の診断と治療:予備的応用に関するミニレビュー 【要約】

- 胃膿瘍は胃の防御機構の破綻によって起こる稀な疾患であり、特に手術や内視鏡的粘膜下層剥離術後では、癌の再発や粘膜下腫瘍と誤診されやすい。

- 死亡率が比較的高いにも関わらず、胃膿瘍の原因と臨床的特徴は不明瞭な点が多い。

- これまで、診断評価は主に間接胃鏡検査と腹部CT検査に頼ってきたが、胃膿瘍の確定診断は困難であり、不必要な手術が行われることもある。

- 内視鏡的超音波検査(EUS)の応用は比較的少なく、診断と排液のためのEUSガイド下針生検は一般的ではない。

- 胃膿瘍の原因と臨床的特徴に関するさらなる報告が必要であり、EUS超音波画像の認識向上とそれに関連する低侵襲的EUS治療の普及が急務である。

- 本レビューでは、過去の症例に関する文献レビューを通して、胃膿瘍の原因、臨床的特徴、診断方法をまとめ、EUSによる胃膿瘍診断経験の蓄積と将来的な内視鏡治療戦略の改善を目指している。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40342637

[quote_source]: Xie J, Wang MJ and Wang R. "Diagnosis and treatment of gastric abscess by endoscopic ultrasound: A mini-review of the preliminary application." DEN open 6, no. 1 (2026): e70129.