毛根鞘とは?白い塊が付く原因と正しいケア方法を解説

抜けた髪の先に白い塊のようなものが付いていると、つい「髪の毛が弱っているのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。

この白い部分は、医学的には「毛根鞘(もうこんしょう)」と呼ばれる組織で、髪が頭皮の中で育つ際に毛根を包んでいる構造の一部です。

毛根鞘は、髪が自然に成長して抜けるまでの過程で重要な役割を担っています。つまり、毛根鞘が付着した抜け毛は、多くの場合「髪が生え変わるサイクルの中で自然に抜けた毛」である可能性が高いと考えられます。

ただし、白い塊が皮脂や汚れなどと見分けづらい場合もあります。さらに、抜け毛の量が急に増えたり、頭皮にかゆみや炎症を感じたりする際は、生活習慣の見直しや頭皮環境のケアを検討するのもよいでしょう。

この記事では、毛根鞘の基本的な仕組みや役割、白い塊ができる理由、皮脂との違い、そして日常でできる頭皮ケアのポイントをわかりやすく解説します。

監修者

天白橋内科内視鏡クリニック院長

野田 久嗣 Hisatsugu Noda

医学博士

日本内科学会認定内科医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

がん治療認定医

毛根鞘とは髪を支える組織

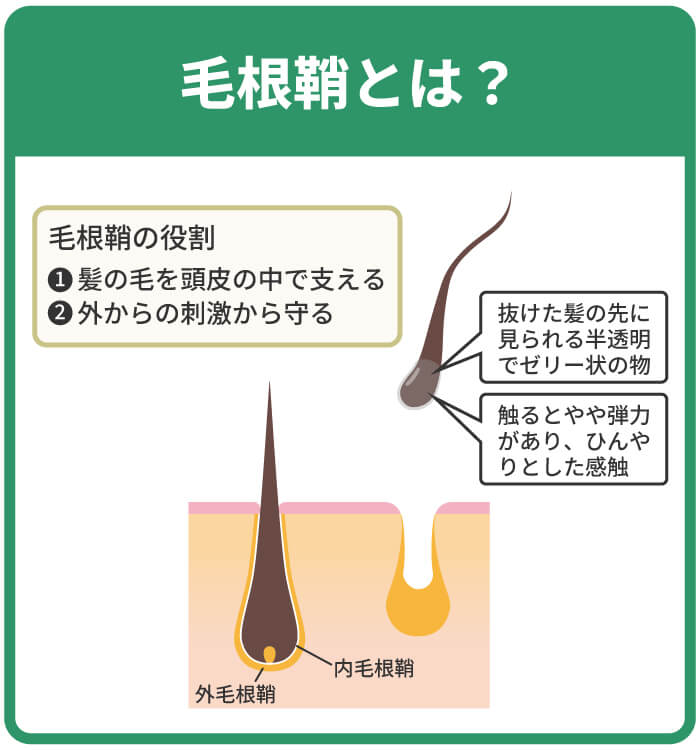

毛根鞘(もうこんしょう)は、髪の毛を頭皮の中で支え、外からの刺激から守る役割を持つ組織です。毛根を包み込むように存在し、髪が成長するための環境を整える一部とされています。

抜けた髪の先に見られる半透明でゼリー状のものが、この毛根鞘です。触るとやや弾力があり、ひんやりとした感触を持つことが多いようです。

毛根鞘は、髪と頭皮をつなぎとめる“接着剤”のような働きをしており、髪が自然なサイクルの中で抜ける際には、毛根鞘が一緒に付着することがあります。そのため、毛根鞘が付いている抜け毛は、多くの場合「髪の生え変わりの一部」と考えられ、特別に不安を感じる必要はありません。

なお、毛根鞘が抜けても、髪の根元には毛乳頭や毛母細胞など、髪の成長に関わる組織が残っていることがあります。これらが正常に働いていれば、新しい髪が生えてくることもありますが、髪の成長には個人差があり、生活習慣や頭皮環境などの影響を受けることもあります。

毛根鞘の基本的な役割

毛根鞘(もうこんしょう)には、大きく分けて2つの役割があると考えられています。

1つ目は、髪を頭皮に固定することです。髪の毛は毛穴の奥で作られ、そこから外に向かって伸びていきます。その際、毛根鞘が髪の根元を包み込み、頭皮とのつながりを保っています。この構造があることで、髪が日常的な動作や摩擦で抜けにくくなっているとされています。

2つ目は、髪の根元を外からの刺激から守ることです。紫外線や摩擦、整髪料などによる外的刺激から毛の根元部分を保護し、頭皮環境が乱れにくいように働いています。また、髪の表面を覆うキューティクルがはがれにくいよう、内側から支える構造的な役割もあります。

このように、毛根鞘は髪を支えるための基礎的な組織の一つといわれており、髪が正常に生え変わる仕組みの中で欠かせない存在といえるでしょう。

内毛根鞘と外毛根鞘の違い

毛根鞘(もうこんしょう)は、「内毛根鞘」と「外毛根鞘」という2つの層で構成されています。それぞれの層が異なる位置と役割を持ち、髪の根元を包み込むように存在しています。

内毛根鞘は、髪の毛に近い内側の層です。髪の最外層であるキューティクルと接しており、両者が密着することで髪が安定した状態を保つとされています。キューティクルはうろこのように重なった構造をしており、内毛根鞘はその構造を保護する役割を担うと考えられています。

外毛根鞘は、皮膚に近い外側の層で、内毛根鞘を包み込むように存在します。この部分は髪と皮膚を物理的に結びつける役割を持ち、髪が頭皮内で安定するための支えの一部といわれています。また、外毛根鞘は通常の皮膚とは異なる「外毛根鞘性角化」と呼ばれる特徴的な構造を持つことが知られています。

このように、内毛根鞘と外毛根鞘が二重の層を形成することで、髪の根元が頭皮内で適切な位置に保たれる仕組みになっています。

白い塊が付く原因と見分け方

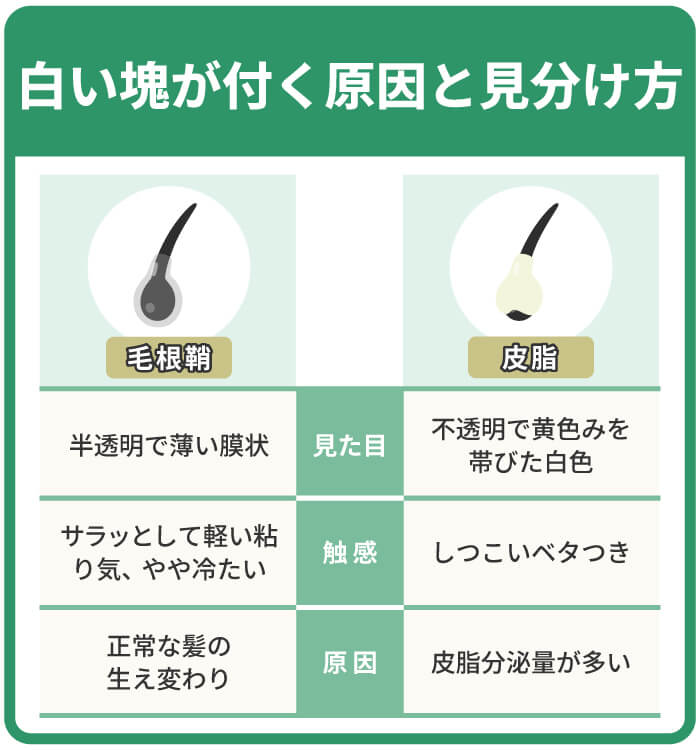

抜けた髪の根元に見える白い塊には、主に「毛根鞘(もうこんしょう)」と「皮脂」があります。どちらも見た目が似ているため、混同されやすいものです。

ここでは、毛根に付く白い塊の違いと見分け方を解説します。

正常な抜け毛に付く毛根鞘

髪の毛が自然な生え変わりの過程で抜けるとき、毛根の先に半透明や白っぽい塊が見られることがあります。これは「毛根鞘(もうこんしょう)」と呼ばれる組織の一部で、髪の根元を包んでいたものです。抜け毛にこの毛根鞘が付いているのは、髪が一定のサイクルを経て抜けた結果として起こる、一般的な現象と考えられます。

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」という周期(ヘアサイクル)があり、休止期が終わると髪は自然に抜け落ちます。このとき、髪を支えていた毛根鞘が一緒に外に出てくることがあります。

毛根鞘は薄い膜のような見た目で、軽い粘り気がありながらも強いベタつきは感じられません。指で触れるとやや弾力があり、冷たく感じることもあります。これは毛根鞘の性質によるもので、特に異常を示すものではないとされています。

一般的には、1日におおよそ50〜100本ほどの抜け毛が起こるといわれています。この範囲の抜け毛の中に毛根鞘が付着している場合でも、多くは髪の自然な生え変わりの一部です。

皮脂との違いと見分け方

毛根鞘と皮脂は見た目が似ていますが、性質や役割はまったく異なります。毛根鞘は半透明で薄い膜状の組織で、触ってもほとんどベタつきません。軽い粘着性とプルプルとした弾力があり、やや冷たい触感が特徴です。髪を毛根で固定し、保護する正常な組織です。

一方、皮脂は頭皮の皮脂腺から分泌される脂質で、触ると強いベタつきを感じます。白く大きな塊状で付着している場合は、皮脂である可能性が高いでしょう。皮脂が過剰に付着しているときは、頭皮の皮脂分泌量が多いか、シャンプー不足が考えられます。

見分けるポイントは「触感と見た目」です。指で触ってサラッとして軽い粘り気なら毛根鞘、しつこいベタつきがあれば皮脂と判断できます。また、毛根鞘は透明感のある白色なのに対し、皮脂は不透明で黄色みを帯びた白色をしていることが多いのも特徴です。

注意が必要な白い塊の特徴

抜け毛に毛根鞘が付いている場合でも、状態によっては頭皮や髪に関して注意したほうがよい場合があります。

まず、毛根鞘や毛根に血が付いている場合です。通常の抜け毛では血が付くことはほとんどありません。血が付いているときは、毛穴や頭皮に軽い傷や刺激が加わっている可能性があるため、症状が続く場合は皮膚科などの専門家に相談することが望ましいです。

次に、短い髪が多く抜けて毛根鞘が付いている場合です。髪の成長段階や個人差により、まだ十分に成長していない髪が抜けることもあります。普段と比べて抜ける髪の長さや量が気になる場合は、生活習慣や頭皮ケアを見直すきっかけとして観察することが有用です。

また、毛根鞘ではなく皮脂が大量に付着している場合も注意が必要です。皮脂が多い状態が続くと毛穴に汚れがたまりやすくなることがあり、頭皮環境に影響する場合があります。脂漏性皮膚炎などの頭皮の症状が現れることもあるため、気になる変化があれば専門家に相談することが推奨されます。

さらに、抜け毛の量が普段より多い場合や急に増えた場合も、頭皮や髪の状態を観察する目安になります。特定の本数で判断するのではなく、日常と比べて違和感を感じた場合に早めに確認することが安心です。

毛根鞘付きの抜け毛が多い時の対処

毛根鞘が付いた抜け毛は、髪の自然な生え変わりの一部として見られることが多いものです。しかし、抜け毛の量が普段より多い場合は、頭皮や生活習慣を見直す良い機会となります。

日々の洗髪方法や生活習慣を整えることで、頭皮環境が安定し、髪の生え変わりが過ごしやすい状態になることが期待されます。例えば、洗髪時にやさしく頭皮を洗う、十分な睡眠をとる、バランスの良い食事を心がける、といった工夫が一般的なポイントです。

ただし、抜け毛の量が減らない、頭皮にかゆみや赤み、痛みなどの変化が見られる場合は、自己判断せずに皮膚科や専門医に相談することが安心です。専門家は、頭皮や髪の状態を確認したうえで、必要に応じた対応やアドバイスを行ってくれます。

この章では、日常で取り入れやすいケアの方法や、受診を検討したほうがよいケースについて整理して紹介します。

頭皮環境を整える洗髪方法

洗髪の方法を見直すことで、日常の頭皮の状態を整える手助けになります。

まず、シャンプー前にブラッシングで髪のもつれをほどき、38度前後のぬるま湯で予洗いを行います。予洗いだけで表面の汚れの多くは落とせるため、丁寧に行うことが望ましいです。

シャンプーは手のひらで泡立ててから頭皮にのせ、指の腹でやさしくマッサージするように洗います。爪を立てたり強くこすったりすると頭皮に負担がかかることがあるため注意が必要です。髪の毛ではなく頭皮を意識して洗うと、毛穴の汚れを落としやすくなります。

すすぎはシャンプーをした時間の約2倍を目安にして、しっかり洗い流します。耳の後ろや生え際など、洗い残しが起こりやすい部分は特に丁寧にすすぐと安心です。

洗髪後はタオルでやさしく水分を拭き取り、ドライヤーで根元から乾かします。自然乾燥は時間がかかると湿った状態が長く続くため、早めに乾かすことが望ましいでしょう。

生活習慣で意識したいポイント

髪の状態は体の内側の環境とも関わりがあります。食事や睡眠、生活習慣の工夫が日常の髪のケアにつながると考えられています。

食事では、バランスよく栄養を摂ることが基本です。髪の主成分であるタンパク質、細胞の新陳代謝に関係するビタミンB群、頭皮の状態に関係する亜鉛などを含む食品を意識すると良いでしょう。具体的には、肉や魚、卵、大豆製品、緑黄色野菜、ナッツ類などをバランスよく取り入れることが推奨されます。

睡眠も日常の体調維持に重要です。十分な睡眠をとることで、体のリズムを整えやすくなります。目安として7〜8時間程度の睡眠を確保することが望ましく、特に夜間の深い睡眠時間を意識することが一般的に勧められています。

ストレスの影響も無視できません。強いストレスは血流や体調に影響することがあり、適度な運動や趣味の時間を取り入れるなど、自分に合ったリラックス方法を見つけることが大切です。

また、喫煙や過度な飲酒は体の血流や調子に影響することがあるため、控えめにすることが望ましいとされています。

医療機関を受診すべきケース

抜け毛の状態によっては、自己判断せず専門家に相談することが安心な場合があります。

短い髪が多く抜ける場合

髪の長さや量が普段と比べて変化している場合は、頭皮や髪の状態を観察するきっかけになります。生活習慣やヘアケアを見直しても変化が続く場合には、皮膚科や専門家に相談することが推奨されます。

毛根に血が付いている、頭皮に赤み・かゆみ・痛みがある場合

頭皮に炎症や刺激がある可能性があります。こうした症状が続く場合は、早めに専門家に相談することが安心です。

抜け毛の量が急に増えた場合

特に局所的に髪が抜けるような変化がある場合も、頭皮の状態を確認する目安となります。

全身の変化が伴う場合

倦怠感や体重の変化などが見られる場合には、内科的な相談も含めて専門家の意見を聞くことが望ましいです。